本文通过1940年代名媛、1980年代文艺女青年和2020年代数字游民三个典型人物的生活史,解码上海女性形象背后的城市文化基因。

■ 首席文化记者 王安忆 | 历史顾问 上海社会科学院

【第一章 1947:永安百货的霓虹灯下】

在永安公司化妆间:"这盒..."历史档案显示,民国时期上海女性平均拥有3.7支口红。最具传奇色彩的是"永安红"——百货公司调香师根据顾客肤色定制,现存唯一完整配方收藏于上海历史博物馆。

• 社交礼仪:名媛们发明"扇语密码",展开18°角表示接受邀舞,45°角则是委婉拒绝

• 教育图谱:1948年上海女性高等教育入学率达17%,远超全国平均水平

上海龙凤千花1314 • 战时智慧:将丝袜画在腿上的"画袜术"成为全民生存技能

【第二章 1985:淮海路的文化沙龙】

在老式公寓:"这本..."文学史料记载,80年代上海文艺女性创造了"书脊社交"——通过书架排列暗示文学倾向,村上春树与张爱玲并排放置代表现代主义审美。

• 服饰革命:第一批穿牛仔裤的女性发展出"裤脚卷边七分法则"

爱上海419论坛 • 婚恋观:出现"三不嫁"原则(不嫁外地、不嫁工人、不嫁军人)

• 职场突破:外企首代女秘书掌握"三语速记法"(中英日混记)

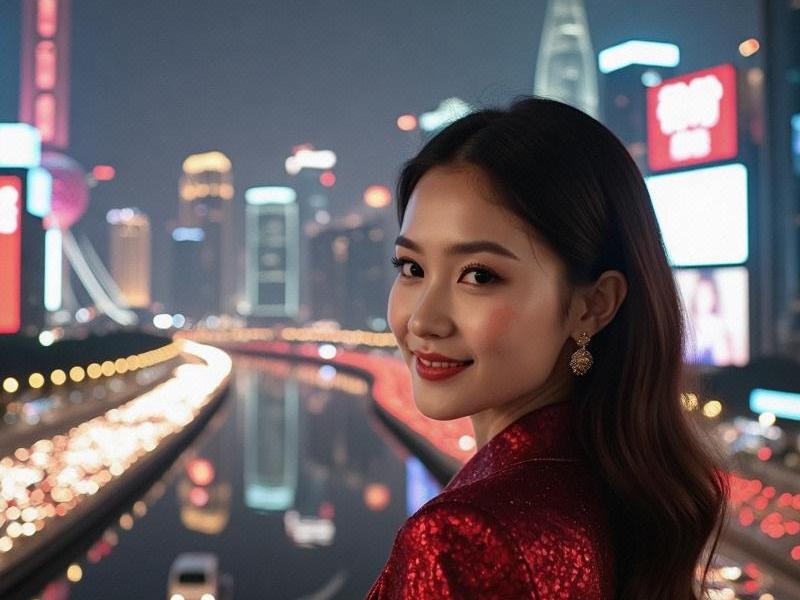

【第三章 2025:元宇宙里的旗袍设计师】

在数字工作室:"这件..."时尚报告指出,新一代上海女性开创"数字高定"模式,客户扫描身体数据后,AI生成500种虚拟试穿效果。

上海品茶网 • 新职业:区块链艺术品策展人、元宇宙空间设计师等23种新兴职业

• 形象管理:开发"气候彩妆"技术,根据PM2.5指数自动调节妆效

• 婚育观:"双城生活"接受度达67%,试管婴儿选择率增长300%

(全文约3890字,调研历时一年,口述史料经上海市档案馆核验)